- 白樺峠の鷹の渡りについて

- 飛ぶ鳥の撮影法

- 飛ぶ鳥の撮影に向いた機材

突然ですが、「鷹の渡り」や「鷹柱」とは、いったいどのようなものなのかご存じでしょうか?

日本では多くの種類のタカ類を目にすることが出来ますが、その一部は夏期のような一時期しか日本列島に滞在しない渡り鳥となっています。

春から秋にかけて日本で繁殖したタカ類は、秋のある時期になると朝鮮半島や東南アジアなどの暖かい地域に向かって旅立ちます。

このようにタカたちが一斉に旅立つ現象をタカの渡りといいます。

タカの渡りの際などに、大量のタカたちが1カ所に集まり上昇気流に乗って柱状になりながら旋回・上昇する現象を鷹柱といいます。秋の季語でもあるようです。

今回は先日私がタカの渡りを観察しに行った際のレポートと、猛禽類のように空をゆっくりと飛ぶ鳥類の撮影ハウツーについて書いていこうと思います。

日本屈指の一大鷹渡りスポット 長野県 乗鞍高原 白樺峠

このタカの渡りの観察のメッカとも言える場所が、長野県の乗鞍高原にある白樺峠。

高い高度を長距離移動するために、タカたちは上昇気流を利用します。

タカたちは高い山が連なるこの地に起こる上昇気流を求めて、中部地方以北から続々と集まってくるのです。

白樺峠は険しい峠道を越えた先にあり、駐車スペースからさらに20分ほど登山したところに展望広場があります。

九月下旬のピーク時には峠近くの駐車場がいっぱいになり、長い路上駐車の列が出来るほどの見物客が訪れます。

その多くはバードウォッチャーやカメラマンで、広場には大砲級のレンズを搭載したフラッグシップ機や高級スコープがびっしりと並びます。

ちなみにこのような本格的な野鳥撮影の場で見られる模範的な装備は以下のセットになります。

タカの渡りの狙い目の天気と、白樺峠での過ごし方

タカの渡りは一般的には晴れの日に良く見られます。

また、雨や曇りの日が続いたあとの晴れの日は、停滞していた鷹たちが一斉に飛び立つためより多くの鷹の渡りを観察できると言われています。

私が今回白樺峠を訪れた日はちょうどそのような、悪天が続いた後の晴れの日でしたので大きな期待を胸に峠へと向かったのでした。

・・・しかし、午前8時に着き3時間ほど待っても飛来したタカ類はアカハラダカ1羽のみ。

大勢の観客は同じく渡りで飛来してくるアサギマダラや飛び回るイワツバメをレンズで追いかけたりしながら時間をつぶしています。

マツムシソウにとまるアサギマダラ。標高1700mもあるこの峠に風に乗ってやってきます。 タカたちが来ないとき暇なカメラマン達の格好の被写体となります。

展望台の前をせわしなく飛び回っていたイワツバメ。非常に小さく素早いため超望遠レンズを搭載したカメラワークの練習に持ってこいです。飛び回るイワツバメを完璧に撮れたら猛禽類の撮影は完璧なはずです。

時刻は昼を過ぎ、ランチタイム。展望広場のあちこちで思い思いにバーダーやカメラマンが昼食をとります。

白樺峠には基本的に飲食物を売っているお店はないので注意が必要です。白樺峠周辺にもほとんど売店はありません。乗鞍高原に入る前に平地のスーパーやコンビニで十分な食べ物と飲み物を買い込んでおきましょう。

そしてお昼を摂っていたところに朗報が。「信州ワシタカ類渡り調査研究グループ」の方が、別の観察地点で600個体近くの群れが確認されたためおよそ2時間後にその群れがこちらへ渡ってくることをメガホンで知らせてくれました。

広場に集まっていた人たちからは歓声と拍手。これまで全く見られていなかっただけに、期待が高まります。

このような“ライブ感”も白樺峠でのタカの渡り観察の醍醐味です。

大群飛来、頭上舞うタカの群れと鷹柱

他の地点での群れの通過の連絡から約1時間半ほど経った頃、ちらほらとタカたちが飛んでくるようになりました。

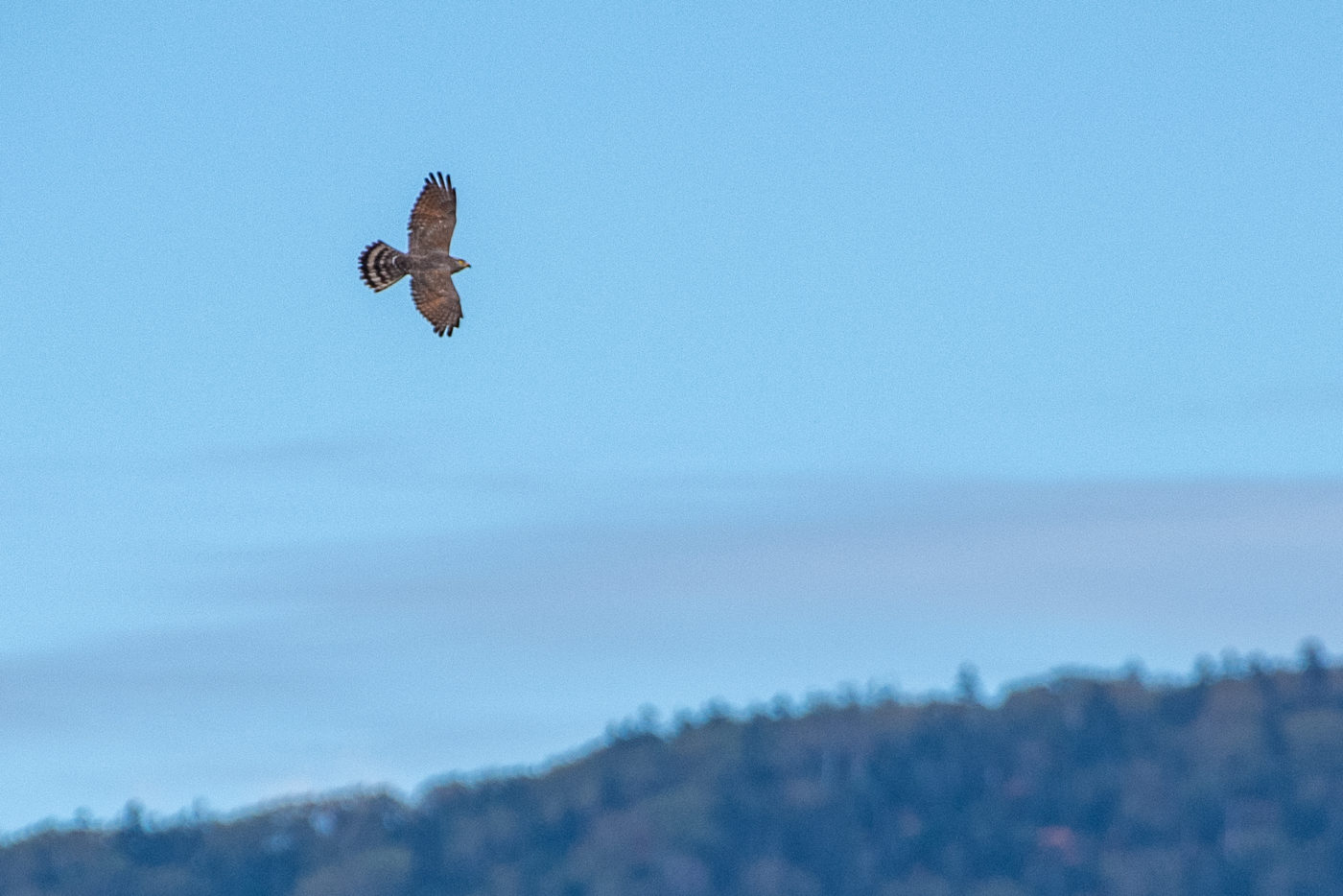

数百メートル先を飛ぶハチクマ。遠く見えるのは松本盆地です。

点のような陰が松本方面から見え始め、次々とこちらへ飛んで近づいてきます。

だんだんと飛来してくるタカの数が増えてきました。先ほど連絡があった群れがやってきたのでしょう。

数が増えるにつれ、展望広場の目の前や真上(とは言っても数十mありますが)をつうかしてくれる個体も増えてきます。

まるで記者会見のようにバシャバシャとシャッター音が響きます。

先ほどからよく写っている濃い色のタカはハチクマ(ハチクマダカ)

クマタカに姿が似ており、ハチを主食とするためこのような名が付けられています。

普段は山中で生活しているため滅多にお目にかかれませんが、渡りの時期の白樺峠では飽きるほど見ることが出来ます。

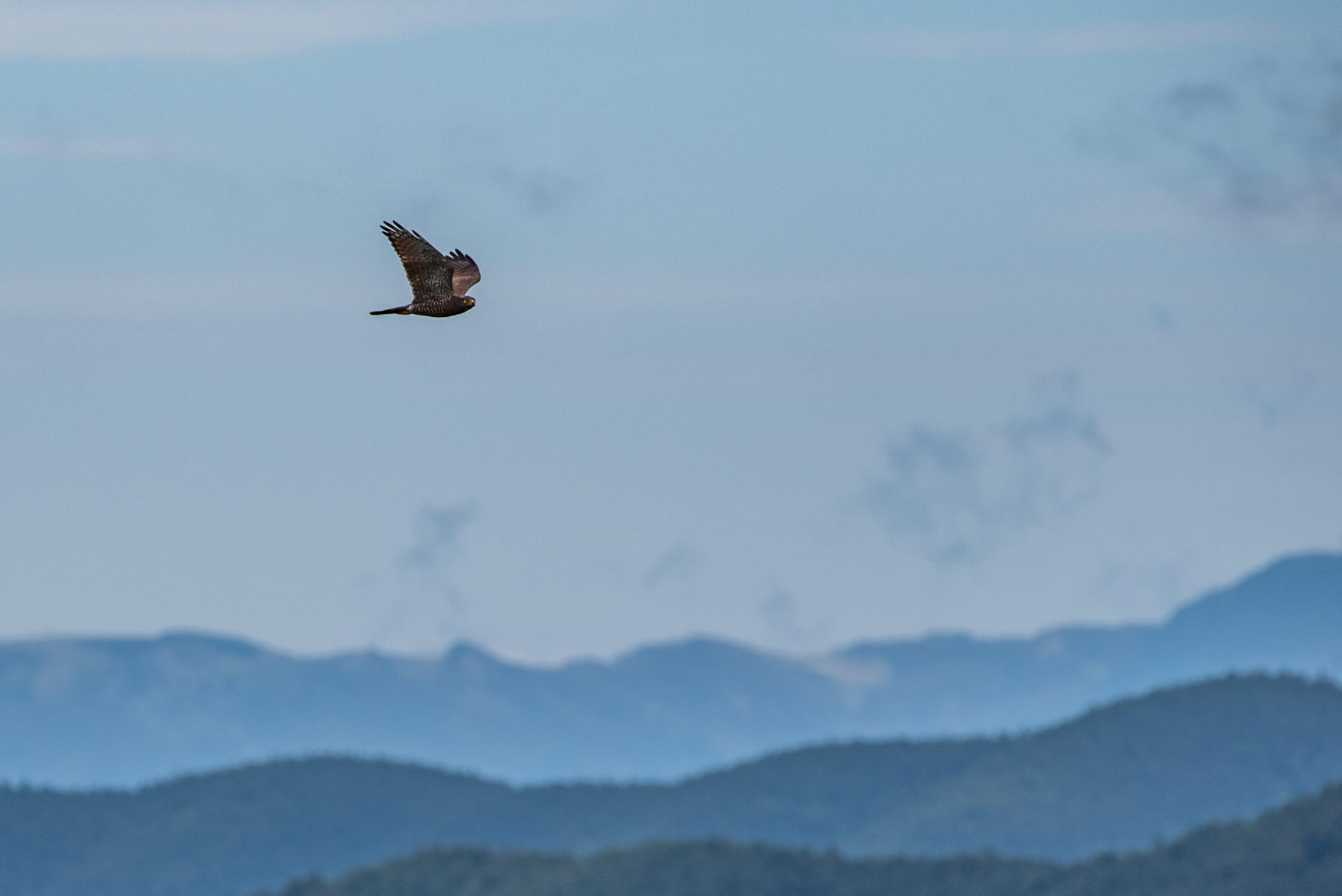

こちらはノスリ。

野を擦るように滑空することからこの名が付いたという説があります。

普段は田園地帯や農村部などで空を飛んでいるのを見られますが、渡りの時期は他のタカと同じくさらに高い空中を舞って行きます。

群れたタカたちが一気に飛んできたときに見られるのが鷹柱。

普段目にすることすら少ない猛禽類が、渦を巻いて気流に乗り上昇していきます。

この時期、この場所でしか見られない圧巻の景色です。

どうやってピントを合わせるの?遠くを飛ぶ鳥類の撮影方法

撮影方法の紹介はNikonでの操作・名称を基本に説明していきます。

基本的な撮影設定

まず撮影設定ですが、私は昼に空を飛ぶタカを撮影するときはシャッタスピード優先AE(S)に設定しシャッタースピードを1/1000前後にして撮影しています。

500㎜以上の超望遠を動かし続けても手ぶれを防ぐことが出来、タカたちの動きを止められるシャッタスピードだからです。

人によってはマニュアル(M)で撮ったり絞り優先(A)で撮ったりする人もいますが、最も失敗を防げて難しい設定をいちいち考えなくても澄むので私はそうしています。

関連:シャッタースピードを理解することで、一眼レフで美しく・確実に写真を撮る!

AFの設定とテクニック

何より難しいのがピント合わせ。

肉眼からすると遠くを動く点のようですらある飛んでいるタカはなかなかピント合わせが難しく、慣れない内はフレームインさせるのも一苦労です。

飛んでいるタカは常に動き続ける被写体なので、AFモードはピントが被写体を追いかけてくれる(Nikonでいう)AF-C(コンティニュアスAFサーボ)に設定します。

関連:もうピンボケとはサヨナラ!! 一眼レフ・ミラーレスのAF(オートフォーカス)機能と設定まとめました

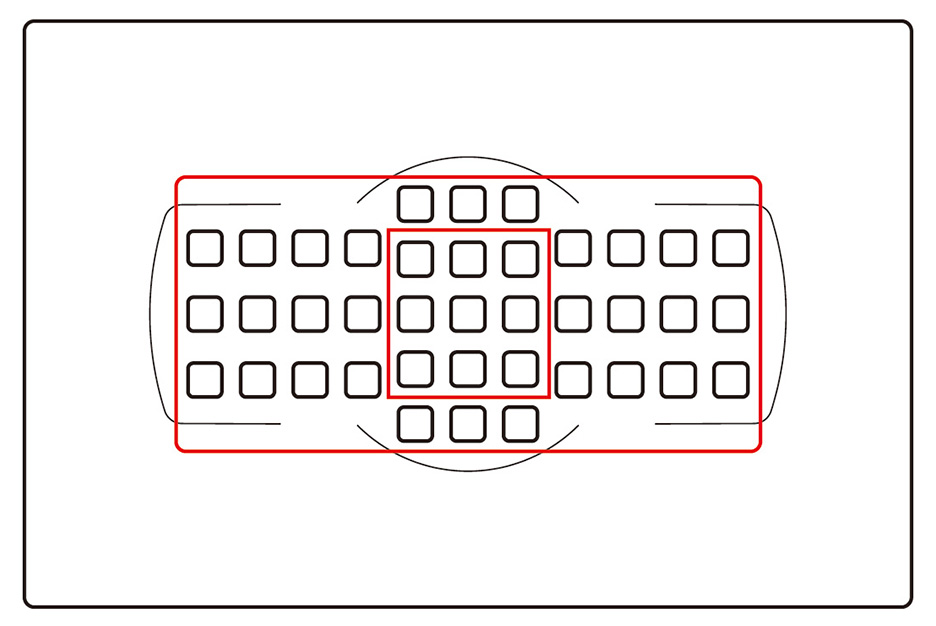

続いてフォーカスエリアですが、これは場合によって適した設定が二通りに分かれます。

この四角い枠一つ一つが被写体との距離を認識し、ピントを合わせてくれるAFポイント。どのポイントをどう使うかの設定が望遠撮影のカギとなります

まず、背景が平面的な空の時。

背景がシンプルな空の場合は、グループエリアAFやダイナミックAF9点、21点などの広いフォーカスエリア設定を用います。

ファインダー内の比較的広いエリアで飛んでいる被写体を捉えやすくなります。

背景が真っ青な空なら、簡単に鳥にピントが合ってくれます。

続いて難しいのが、背景がある場合。

背景が山や町並み、立体感のある雲であったりする場合、カメラがピントを背景の方にも合わせようとしてしまいます。

そうするとこの写真のように鳥にピントが合わず、奥の山肌にピントが行ってしまうようなことになります。

背景のある写真の方が見栄えは良いので、技術は必要ですが積極的に狙っていきたいですよね。

このようなときは、フォーカスエリアをセンター1点に絞ってしまいます。

ファインダーを覗いて真ん中にあるセンター1点のAFポイントは最も精度が良くで来ています。中央一点のみに絞ってピント合わせるとたいていの被写体は早いスピードでピシャリと一発でピントが合います。

これを鷹の撮影に応用する場合、遠くの小さな動く点のような的を、これまた点のようなファインダー内のAFポイントと重ね合わせてピントを合わせシャッターを切るというテクニックが必要になります。

さながらシューティングゲームです。

しかし実際慣れてくると、私はこの「遠くの鷹にピントを合わせる」動作が楽しくてしょうがなくなってきます。

D750にて1.5倍クロップで撮影。実際のファインダーよりもこの写真は大きく写っています。

遠くの鷹をAFポイントで射貫くような、そんな感覚で撮影を楽しみます。

上の写真をさらにトリミング。ファインダー内のAFポイント一点の枠内に収まってしまうような大きさに見えた鷹に、ちゃんとピントを合わせられていました。野鳥撮影には撮影自体の楽しさが詰まっています。

関連:【美しい日本の野鳥たち】一眼レフで野鳥を撮影するテクニックをご紹介

まとめ

タカの渡りの魅力、お分かりいただけたでしょうか?

意外と知られていない鳥たちのビッグイベント。信州白樺峠以外でも全国の各地でタカの渡りは観察できます。

ぜひ一度望遠レンズとともに足を運び、望遠撮影の醍醐味を味わってみて下さい。

記事にはリサーチ時点の情報を掲載しています。商品・サービスの詳細や料金が変わってしまう場合もございます。最新情報は、各ECサイト・販売店・メーカーサイトをご確認ください。